紅色人物丨隆昌黨史人物傳——沈寄蹤

時(shí)間:2021-05-01 09:23:02 來源:我是隆昌

中國共產(chǎn)黨隆昌歷史

人物傳

沈寄蹤傳略

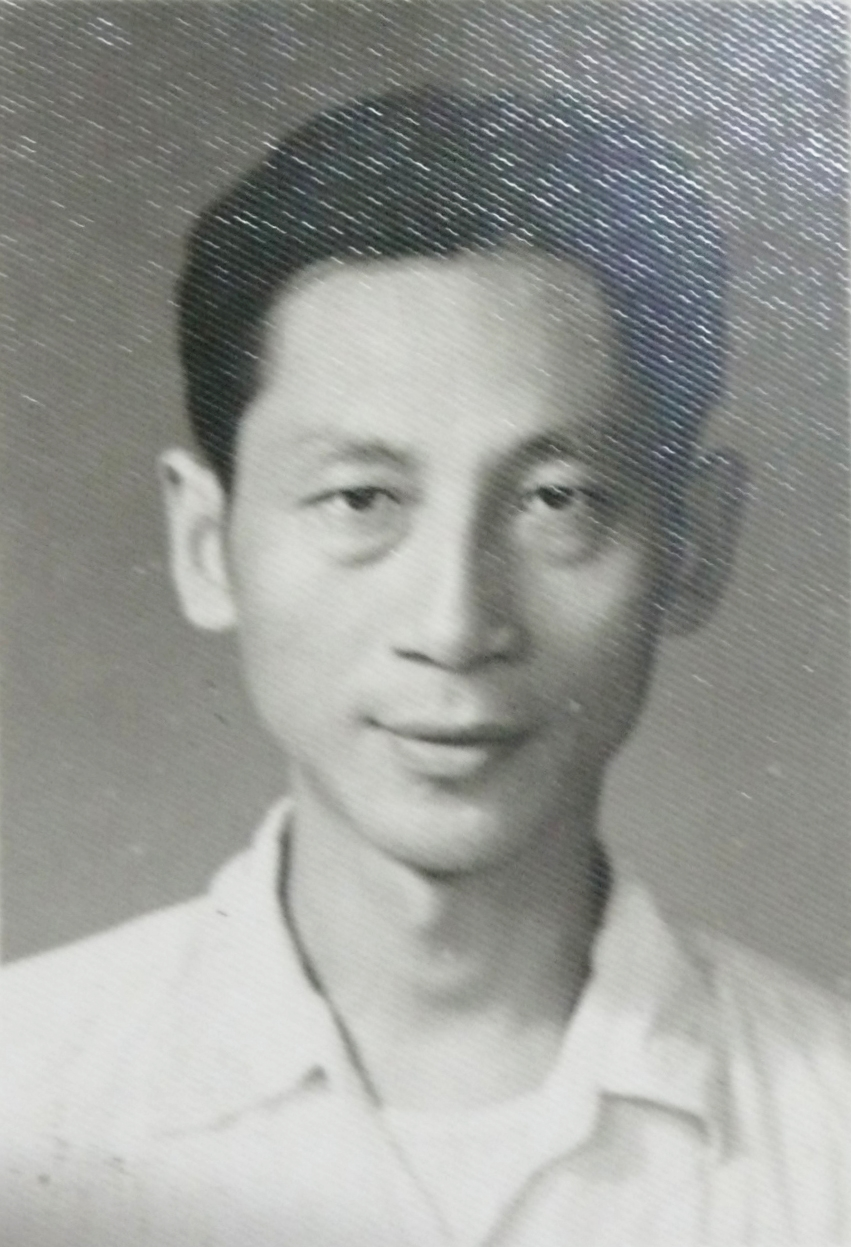

沈寄蹤

沈寄蹤(曾用名魯侯、紀(jì)蹤),生于1919年3月25日,湖北省天門縣人。沈寄蹤自幼記憶過人,喜愛文學(xué)。10歲時(shí),隨父母舉家遷往沈陽。1931年九一八事變后,隨家人先后逃亡到威海衛(wèi)、青島、南京、武漢等地,沿途目睹了侵華日軍的種種罪行和人民顛沛流離的生活,激發(fā)了他強(qiáng)烈的愛國熱情。在南京、武昌上高中期間,積極參加抗日救亡活動,以自己逃亡路上的所見所聞喚起民眾的抗日熱情。

1938年9月,沈寄蹤為了參加抗日救亡工作,應(yīng)朋友之邀輾轉(zhuǎn)來到四川宜賓柏溪鎮(zhèn)小學(xué)任教。在那里,他把學(xué)生帶出課堂,向他們講解中國歷史和抗日救國的道理。1939年2月,經(jīng)彭詠興介紹加入中國共產(chǎn)黨。9月,同羅炳懷等人一道離開宜賓前往江津朱家沱小學(xué)任教,與黨組織失去聯(lián)系。1940年2月與羅炳懷結(jié)伴來到璧山,羅炳懷帶著沈寄蹤寫的找黨組織的書面材料到重慶八路軍辦事處匯報(bào),周怡接待了羅炳懷,囑咐他們在璧山堅(jiān)持隱蔽,等待組織。于是,沈寄蹤在璧山堅(jiān)持下來,先后擔(dān)任壁山縣立女子學(xué)校教員、璧山導(dǎo)報(bào)編輯、川康公路線社會教育總隊(duì)研究員、璧山渝北日報(bào)社主筆。1944年1月,沈寄蹤懷著出書辦社抗日救國的理想來到重慶沙坪壩,辦起了青年中國出版社,出版社開辦不到半年便倒閉。

1944年9月,沈寄蹤經(jīng)鐘朗惺的一名在隆昌縣政府任財(cái)政科科長的學(xué)生介紹,來到隆昌鄉(xiāng)師校任教,兼作《隆昌人報(bào)》編輯。在鄉(xiāng)師校,他與先到鄉(xiāng)師校的共產(chǎn)黨員劉作先、蔣啟予一起,認(rèn)真貫徹執(zhí)行“三勤”、“三化”原則,不但在鄉(xiāng)師校站住了腳,隱蔽了自己,而且同“三青團(tuán)”斗爭,爭取了大批青年學(xué)生,為革命積蓄和輸送了力量。沈寄蹤教國文,將國文教學(xué)與宣傳進(jìn)步思想結(jié)合起來,自編了《國文新講》教材,除課本知識外,選講了高爾基的《海燕》、茅盾的《白楊禮贊》等許多進(jìn)步文學(xué)作品。他講課生動風(fēng)趣,引古涉今,學(xué)生非常感興趣,聽得津津有味。在他的傳授下,進(jìn)步思想不知不覺滲透到學(xué)生頭腦中,鄉(xiāng)師校學(xué)生的精神面貌發(fā)生了很大變化。沈寄蹤還與劉作先、蔣啟予一道,組織學(xué)生秘密成立了海燕社,創(chuàng)辦了《海燕》《原野》壁報(bào),吸引了一大批要求進(jìn)步的學(xué)生。抗戰(zhàn)勝利后,劉作先、蔣啟予、沈寄蹤與中共南方局取得了聯(lián)系,按照南方局領(lǐng)導(dǎo)的指示,建立了黨小組。1945年11月,根據(jù)黨小組的決定,沈寄蹤執(zhí)筆以中國人民反內(nèi)戰(zhàn)同盟的名義寫了《吿全國同胞書》,揭露國民黨假和談、真?zhèn)鋺?zhàn)的內(nèi)幕,秘密刻印了數(shù)百份,散發(fā)到成都、重慶、內(nèi)江等地,《新華日報(bào)》作了全文轉(zhuǎn)載。1945年,鄉(xiāng)師校被列為南方局青年工作據(jù)點(diǎn)。

1947年1月,形勢急劇惡化,沈寄蹤被迫離開隆昌前往重慶,先后在載英中學(xué)(今重慶第四十六中學(xué))、南林中學(xué)、南林學(xué)院工作。1948年底,沈寄蹤與川東黨組織負(fù)責(zé)人周育民接上組織關(guān)系。1949年1月,成立中共南林學(xué)院支部,沈寄蹤擔(dān)任書記,負(fù)責(zé)南泉地區(qū)6所大中學(xué)校的學(xué)運(yùn)工作。1949年11月30日重慶解放后,沈寄蹤擔(dān)任了重慶市軍管會文化接管委員會聯(lián)絡(luò)員。1950年起,先后擔(dān)任重慶市教育局初等教育科科長、計(jì)劃科科長、辦公室主任等職。1956年調(diào)重慶廣播電臺工作,任文藝部編輯。1972年11月,因病退休,1982年12月改為離休,1992年6月經(jīng)中共四川省委組織部批準(zhǔn)享受副地廳級政治、生活待遇。

2008年8月3日,沈寄蹤在重慶逝世,享年89歲。

| 編輯: | 陽治 |

| 校對: | 毛佳莉 |

| 責(zé)編: | 程云 |